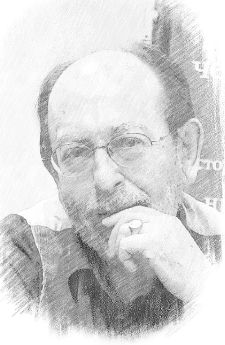

Alain de Benoist : « Internet n’est pas un espace de liberté, mais un espace de flicage, d’ordures verbales et de tout à l’égo »

BREIZH-INFO. Quelle a été votre réaction face à l’invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump ?

ALAIN DE BENOIST : Une surprise amusée. Elle s’est transformée en franche hilarité lorsque j’ai vu tout ce que la scène publique compte de représentants de l’idéologie dominante se déclarer, comme des vierges effarouchées, horrifiés de la « profanation » de ce « symbole sacré de la démocratie ». S’il faut voir dans le Capitole un « symbole », ce serait plutôt celui de la magouille et de la corruption. Je sais bien que les Etats-Unis se sont de tous temps présentés comme les vaillants défenseurs de la démocratie et de la liberté, mais franchement, qui peut encore sérieusement croire que ce pays est une démocratie, alors qu’il est dirigé par la plus malfaisante des oligarchies financières ? Les manifestants qui ont envahi le Capitole le savaient bien : leur geste n’était pas dirigé contre la démocratie, mais témoignait au contraire de leur désir de la voir enfin respectée dans ce qu’elle a de plus essentiel : la souveraineté populaire.

C’est d’ailleurs pour cela que certains étaient déguisés en « sauvages » : les Européens l’ont oublié, mais lors de la célèbre Boston Tea Party de décembre 1773, événement marquant qui précédé la guerre d’indépendance américaine, les rebelles s’étaient eux aussi déguisés en Indiens (de la tribu des Agniers).

En France, la presse mainstream a unanimement salué la victoire de Biden et dénoncé la « tentative de coup d’État » de Donald Trump. Que faut-il en conclure ?

Que les mots n’ont plus de sens aujourd’hui, parce que ceux qui les emploient sont incultes. Parler de « coup d’État » est absolument grotesque. Un coup d’État implique un plan préparé, une tactique, des consignes, des mots d’ordre. Rien de tout cela ici. Ce n’est pas à un remake de l’incendie du Reichstag, de la marche sur Rome ou de la prise du Palais d’hiver que l’on a assisté, mais seulement un mouvement de foule spontané qui n’a duré que quelques heures, et que l’on pourrait très bien comparer à la tentative des Gilets jaunes de se rendre à l’Elysée (où l’on avait prévu l’exfiltration de Macron !) il y a quelques mois.

Ce qui est intéressant, en revanche, c’est que la vaste majorité des électeurs de Trump ont approuvé ce mouvement de colère, ce qui en dit long sur la profondeur de la fracture qui divise désormais les Américains. Cette fracture n’est pas près de se résorber. Le sénile Joe Binden l’a finalement emporté, mais le fait important est qu’en 2020, Trump a recueilli 12 milllions de suffrages supplémentaires par rapport à 2016 : 74 milllions de voix contre 62 milllions quatre ans plus tôt. Cela montre, même si le parti démocrate – qui n’est plus aujourd’hui le parti des travailleurs, mais celui des minorités – se retrouve en position de force au Congrès, que le phénomène trumpiste est toujours là.

La vague de répression et de censure qui s’est opérée depuis (réseaux sociaux, comptes supprimés ou bloqués) doit-elle nous inquiéter ?

J’y vois surtout une confirmation. On peut bien sûr trouver cette censure scandaleuse, et elle l’est assurément. Mais il y a de l’ingénuité dans cette réaction. S’il y a un enseignement à tirer du spectacle de la répression orchestrée par les GAFA, c’est bien qu’elle révèle la naïveté de tous ceux qui, depuis des années, célèbrent les réseaux sociaux comme des « espaces de liberté ». Malgré ses avantages, Internet n’est pas un espace de liberté, mais un espace de flicage, d’ordures verbales et de tout à l’égo. Je trouve désolant que tant de gens se livrent eux-mêmes à l’autoflicage en racontant leur vie sur les réseaux sociaux. Au lieu de se plaindre, qu’ils les quittent ! J’ai choisi pour ma part, depuis le début, de ne jamais m’exprimer sur les réseaux sociaux. Je m’en félicite tous les jours. Donald Trump, qui n’était pas un homme d’État, a cru aux réseaux sociaux. Il a vécu de Tweeter, Tweeter l’a tué.

Vous avez souvent, dans vos écrits, mis en garde les Européens contre une trop grande préoccupation, en négatif comme en positif, vis-à-vis des Américains. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Cela fait des décennies en effet que je répète que les Européens doivent se sentir solidaires de la puissance continentale de la Terre, et non de la puissance maritime de la Mer. En clair, qu’ils doivent se tourner vers l’Est et non vers l’Ouest, vers les pays du soleil levant et non vers ceux du Couchant. Je ne suis certes pas le seul à l’avoir dit, mais le tropisme « atlantiste » reste puissant. Il me semble néanmoins que les choses pourraient évoluer dans les années qui viennent. La période de transition dans laquelle nous vivons est aussi celle d’un effacement progressif du monde unipolaire ou bipolaire du temps de la guerre froide. Lors de son investiture, entre la Bible et Lady Gaga, dans une capitale fédérale en état de siège, gardée par plus de soldats qu’il n’y en a aujourd’hui en Syrie, en Irak et en Afghanistan, Joe Biden n’a pas manqué de réaffirmer la volonté de l’Amérique de « mener le monde ». Elle en aura de moins en moins les moyens. Plus personne ne croit que les États-Unis sont encore la « nation indispensable », et que leur présence nous dispense de chercher par nos propres moyens à devenir une puissance autonome.

Depuis 1945, les Etats-Unis n’ont eu de cesse de mener des campagnes d’influence idéologiques, en Europe notamment. Comment les Européens peuvent-ils s’en prémunir, alors que de Macdonald à Netflix, tout est fait aujourd’hui pour conditionner la jeunesse ?

Il n’y a évidemment pas de recette magique. Les Américains continueront à récolter les bénéfices de leur « soft power » aussi longtemps que les Européens n’opposeront à ce dernier aucune alternative crédible. Mais il faut aussi compter avec l’évolution de l’image de l’Amérique. Les États-Unis se sont toujours flattés d’être un free country, un pays libre. Aujourd’hui, on voit de plus en plus clairement qu’ils répandent dans le monde la guerre civile et le chaos, et qu’ils exportent vers nos sociétés des formes nouvelles de censure, des comportements d’un néo-puritanisme hystérique, des nouveaux interdits, des débats sur le sexe, le « genre » et les « races » qui ne correspondent pas à notre culture, toutes choses qui ne séduisent vraiment que le milieu LGBT et les adeptes de la « cancel culture », qui sont parfois aussi des stipendiés. Je peux évidemment me tromper, mais j’ai l’impression que l’attirance qu’a pu susciter l’Amérique va progressivement se tarir.

En France, le monde politique a été secoué par l’affaire Duhamel. La gauche « morale » n’est-elle pas finalement la gauche la plus dégueulasse, eu égard aux affaires qui se multiplient ?

Ne soyez pas naïf : si la « dégueulasserie », comme vous dites, était l’apanage d’une famille politique, ce serait simple. Mais ce n’est pas vrai. La « dégueulasserie », elle est inhérente à la nature humaine. Mais vous avez raison : même si l’on sait très bien qu’un lâche peut écrire un admirable traité sur le courage militaire, on a du mal à supporter les leçons de vertu dispensées par de vieilles prostituées ! Camille Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’avoir eu des rapports incestueux avec son frère. Le terme est mal choisi. Traditionnellement, l’inceste se définit comme une relation sexuelle avec un parent biologique, ce que n’est pas un beau-fils (ce n’est qu’en 2016, soit bien après les faits, que la définition légale de l’inceste a été élargie). Olivier Duhamel s’est en réalité rendu coupable d’agression sexuelle sur mineur. Je rappelle d’ailleurs qu’en France, l’inceste entre adultes ne tombe sous le coup d’aucune loi pénale.

D’Œdipe au Souffle au cœur de Louis Malle (1971), l’inceste est une vieille affaire. Dans la tradition biblique, toute l’humanité provient d’ailleurs d’un inceste initial : Adam et Eve n’ayant eu que trois fils, Caïn, Abel et Seth, on voit mal comment ces derniers auraient pu engendrer une descendance sans coucher avec leur mère !

Concernant Olivier Duhamel, le terme d’« inceste » est en revanche parfaitement justifié au plan de la métaphore. Dans cette affaire, c’est comme avec une pelote de ficelle (ou le système des poupées russes) : on tire sur un fil et, peu à peu, c’est toute série de personnages, tout un petit monde qui apparaît : les Kouchner, les Pisier, les Duhamel, les Jean Veil, les dirigeants du Siècle, les figures centrales de la « gauche caviar » des années 1970. Que du beau monde ! Un beau monde qui entretenait des relations véritablement incestueuses sur le plan médiatique, politique, académique et financier. Tous dans le sens du vent, tous de gauche évidemment, admirateurs tantôt de Fidel Castro tantôt de Michel Rocard, tous sociaux-démocrates, tous apparentés d’une manière ou d’une autre, vendus ou achetés, titulaires de prébendes, de jetons de conseils d’administration. Un monde incestueux en ce sens qu’il s’agissait d’un monde fonctionnant exclusivement à l’entre-soi. Un monde où tout le monde se tutoie, où tout le monde couche avec tout le monde. C’est ce monde-là qui apparaît dans sa répugnante splendeur à la faveur du scandale déclenché par Camille Kouchner.

Au rythme des révélations, des plaintes, des « metoo-inceste », on peut prévoir que l’affaire va encore connaître des développements. D’autant que, comme chaque fois que la parole « se libère », on voit aussi se multiplier les allégations mensongères, les accusations sans preuve et les flots de fantasmes : l’imagination est toujours bonne fille ! En fin de compte, j’ai quand même l’impression qu’Olivier Duhamel n’a pas trop à craindre. Dominique Strauss-Kahn s’est refait une réputation en quelques années. Je n’imagine pas que Duhamel puisse être martyrisé médiatiquement et politiquement comme l’a été (et continue de l’être) Gabriel Matzneff, tenant d’un libertinage aristocratique dont on peut penser ce qu’on veut, mais qui n’a jamais commis d’inceste, jamais violé personne et n’a jamais partagé son lit qu’avec de jeunes amantes en âge d’avoir des enfants.

Enfin, sanitairement parlant, il semblerait qu’un reconfinement soit de nouveau possible, tandis que l’économie s’effondre peu à peu. Comment expliquez-vous la passivité des corps de métiers qui sont en train de mourir sans réagir ? Et la terreur qui semble s’être emparée d’une grande partie de la population, qui réclame toujours plus de contraintes sanitaires pour « ne pas mourir » et « ne pas transmettre » le Covid ? Qu’est-ce que cela dit sur les masses européennes ?

Il est en effet probable que nous serons à nouveau confinés dans les jours qui viennent. On sera ensuite déconfinés, puis à nouveau reconfinés, redéconfinés, et ainsi de suite ! Les restaurants et les cinémas ne rouvriront pas avant le mois d’avril, à moins que ce ne soit le mois de juin, voire celui de septembre. Vous parlez de la passivité des corps de métiers les plus menacés, et au-delà de l’ensemble de la population. Ce n’est qu’en partie vrai. Les corps de métiers qui vont le plus souffrir protestent quand même, et quand ils ne toucheront plus l’aide que l’Etat leur a attribuée, on peut penser qu’ils protesteront bien plus fort encore. D’ici là, la société va continuer de se répartir entre piqueurs et piqués, confineurs et confinés, covideurs, covidables et covidés !

Mais la vérité est que les gens n’en peuvent plus et ne comprennent plus rien. Depuis près d’un an, ils voient se succéder les cafouillages et les retards, les ordres et les contre-ordres, les promesses et les démentis, sans jamais voir le bout du tunnel. Dans la gestion de cette crise sanitaire, les pouvoirs publics ont lamentablement échoué dans tous les domaines : les masques, les tests, les vaccins. Il n’y a pas un seul loupé qu’ils aient raté ! Pendant ce temps, le déficit public prend des allures de tsunami, la dette n’en finit pas de monter, les faillites et les dépôts de bilans vont s’accumuler, et l’on réalisera qu’au bout du compte le coût économique et social de la crise aura été bien pire encore que le coût pour la santé.

Certains s’en félicitent. Ils souhaitent profiter de l’occasion pour aller vers une société où il y aura toujours des usines à bouffe, mais plus de restaurants, toujours des centres commerciaux, mais plus de commerces de proximité, où l’on n’ira plus au spectacle mais où l’on regardera des films chez soi, où l’on achètera tout sur Internet, où l’argent liquide sera progressivement abandonné, où les contacts sociaux seront ainsi réduits à rien. Une société où l’expression de « distanciation sociale » aura pris tout son sens. Car c’est bien ce qui est en jeu aujourd’hui : faut-il sacrifier le corps social pour sauver les corps individuels ? Le plus pénible est encore devant nous.

Alain de Benoist, propos recueillis par Yann Vallerie (Breizh-Info, 26 janvier 2021)